(童真文章)西安之旅──歷史與快樂同行 培正中學 二年級 蔡欣恩

復活節假期,我們一家人去了西安,西安就像一本活的歷史書,每一頁都精彩萬分!

第一天,我去了聞名遐邇的兵馬俑。那裡有數不清的兵馬俑,每一個卻都不一樣,導遊阿姨說:「他們都是秦朝的士兵,已經在這裡站了兩千多年啦!」我睁大眼睛,仔细地觀察,他們好像時刻準備著奔赴戰場。

第二天,我去了大雁塔。大雁塔就像一個巨人一樣守護著這片土地。塔裡面還有許多佛經和寶貴的文物,我雖然不太懂,但覺得特別神秘。

最後一天,媽媽為我换上了精美的唐装,在大唐不夜城邊走邊拍了許多美麗的相片,那一刻我彷彿穿越回了唐朝。

這次西安之旅,我不僅看到了好多好玩的東西,更學到了好多歷史知識。◇(謎語謎底:鵝)

(童真文章)淘氣的風 教業中學國際小學部 三年級 梁日希

風兒常常很淘氣,

通過門縫鑽進去,

想進房拿我的畫,

門聲「咔咔」把警報,

警告它是不對的。

我呀~有點想念它,

於是便把門兒拉,

風搶走了我的畫,

我哭得稀裏嘩啦!

它卻還一直嘟囔着:「為甚麼沒有我想要的畫?」◇

(童真文章)天 中德學校 四年級 鍾紫欣

「天」是甚麼意思呢?

媽媽說:

天就是一個世界,

有許多大家庭。

不管晴天還是雨天,

都有一個遮風避雨的家。

爸爸說:

哪有那麼複雜?

天,就是兩個人在一起,

天天過著幸福的日子!

咦?

爸爸和媽媽,

今天,誰說的對?◇

(知多D)端午節為何要吃糭子

端午節,本名端五節,又叫端陽節、重五節、重午節、天中節、天長節。端是「開端」、「初」的意思。初五可以稱為端午。農曆以地支紀月,正月建寅,二月為卯,順次至五月為午,因此稱五月為午月,五月初五就叫做端午。從史籍上看,「端午」二字最早見於晉人周處《風土記》:「仲夏端午,烹鶩角黍。」到了唐代,因唐玄宗八月五日生,宋景為了討好皇帝,避「五」字的諱,將「端五」正式改為「端午」。

關於端午的起源,就史籍來看,截至六朝,共有五種說法:一說是紀念屈原;一說是紀念介之推,流行於山西一帶;一說是紀念伍子胥,吳楚兩地習俗;一說是紀念曹娥,浙江會稽一帶習俗;一說是祭「地臘」,道教弟子的風俗。

另有學者認為端午節是古代的兒童節,因為這個節日圍繞兒童的活動較多,比如給兒童掛香包、吃喜蛋、點雄黃等等。

這些說法都有一定的地域性和局限性。端午節的內容為紀念屈原一說流傳最廣。吃糭子,懸白艾,菖蒲,戴香草驅五毒,射柳是端午節傳統風俗習慣及活動。女性和孩子們喜歡用絲綢之類縫製成小小的糭子、雞心、葫蘆、櫻桃、桑葚以及小猴、小虎形狀的手工藝品,或用絲線纏成小小的糭子,端午節時和香包一塊兒,選出一兩件掛在胸前。認為這樣做可以防病,戴到端陽正午時,把它扔掉,稱謂「扔災」。

現在多數地方把端午節和屈原聯繫得最緊密。屈原的故事是這樣的:公元前三百四十年,愛國詩人、楚國大夫屈原,面臨亡國之痛,於五月初五,悲憤地懷抱大石投汨羅江。為了不使魚蝦損傷他的軀體,人們紛紛來到江上奮力打撈,並拿來了糭子、雞蛋投入江中,有些郎中還把雄黃酒倒人江中,以便藥昏蛟龍水獸,使屈原大夫免遭傷害。

從此,每年農曆五月初五──屈原投江殉難日,楚地人民都到江上划龍舟,投糭子,以此來紀念偉大的愛國詩人。這種風俗漸漸擴展開了。◇(資料來源:《十萬個為甚麼》)

(傳統文化小百科)南轅北轍

戰國時期,有個人要從魏國去南方的楚國,可他卻帶著路費、駕著馬車,一路往北走。

在路上,有朋友遇到了他,得知他要去楚國,就問:「楚國在南方,你為甚麽往北走呢?」那人回答:「沒關係,我的馬跑得快。」朋友聽了,著急地說:「你走的方向不對,馬跑得再快,也到不了楚國呀!」那人又說:「別擔心,我的路費多著呢,可以用很久。」就這樣,那人駕著馬車離楚國越來越遠了。

曰南北,曰西東,

此四方,應乎中。◇

(資料來源:《三字經》)

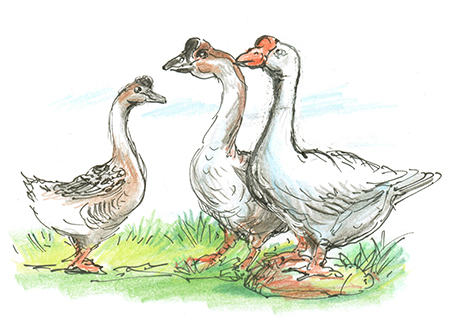

(童真謎語)

頭戴小紅帽,

身穿小白袍,

走路擺架子,

能在水上飄。

(猜一動物)

(謎底在本版找)

圖:曹長雄

(童真小啟)

「童真」版歡迎本澳小學各級同學投稿,隨稿請附上學生姓名、就讀學校、年級、住址、投稿日期及固網/手提電話號碼,以便日後通知相關領取稿費事宜。◇